引言:从“林疯狂”到自由球员

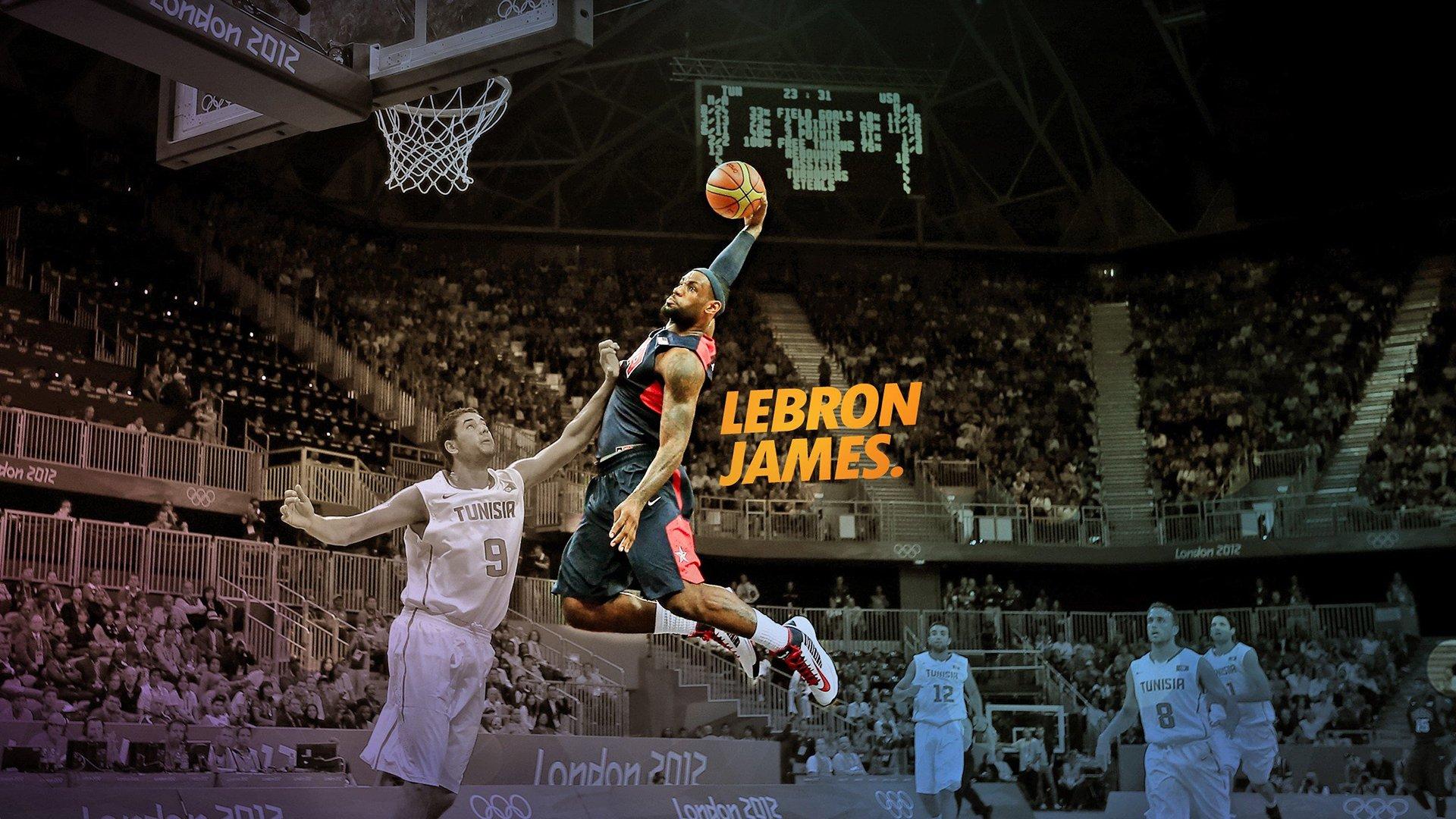

2012年,一个名字席卷全球篮球圈——林书豪,他以“林疯狂”的ok 澳客足球彩传奇故事,用七场不可思议的澳客网 官网胜利打破了NBA对亚裔球员的刻板印象,证明天赋与毅力足以跨越种族与文化的壁垒,十三年后的今天,这位曾点燃麦迪逊广场花园的控卫,却再次站在职业生涯的十字路口:尽管保持高强度训练并公开表达重返赛场的渴望,他仍未获得任何职业球队的合同,这一现象引发广泛讨论:林书豪的待业状态,是否与种族歧视这一体坛长期存在的隐性问题有关?

数据背后的现实:亚裔球员在职业体育的生存图景

根据2024年北美职业体育联盟的统计,亚裔球员在NBA、欧洲联赛及亚洲顶级赛事中的占比不足3%,且多集中于角色球员定位,林书豪的职业生涯轨迹恰好折射了这一现状——从尼克斯时期的爆发,到辗转火箭、湖人、猛龙等队,其表现虽不乏高光时刻(如2019年随猛龙夺得总冠军),却始终未能稳定占据核心位置。

专家指出,职业体育的选拔机制虽以“实力至上”为口号,但潜藏的偏见仍可能影响决策,林书豪的球风常被贴上“聪明”“努力”标签,而非“爆发力强”“天赋异禀”等更受青睐的评价,这种隐性标签化,可能限制球队对其价值的全面认知。

种族议题的复杂性:历史与当下的交织

NBA作为全球最具多元化的体育联盟之一,曾积极推动平等倡议,但种族问题仍偶有浮现,前NBA球员杰里米·林本人多次谈及亚裔身份带来的双重挑战:既要在场上证明自己,还要面对场外诸如“模型少数族裔”(指亚裔被刻板视为勤奋但缺乏领导力)的舆论压力。

值得注意的是,林书豪的案例需置于更广的社会背景中审视,2020年以来,全球反种族歧视运动浪潮促使体育界反思系统性偏见,但亚裔群体的处境常处于讨论边缘,美国皮尤研究中心2024年报告显示,超过60%的亚裔美国人认为自身在职场中面临隐性歧视,体育领域亦不例外。

竞技体育的残酷逻辑:年龄、伤病与市场选择

若纯粹从竞技角度分析,林书豪的待业亦符合职业体育的常态逻辑,现年36岁的他,历经髌韧带断裂等重大伤病,运动能力相较巅峰期必然下滑,NBA近年注重年轻化与性价比,球队更倾向培养新秀或签约处于当打之年的球员。

对比与他年龄、数据相近的非亚裔球员,部分人仍能获得短期合同或训练营邀请,2024年自由市场中,多名35岁以上后卫如帕特里克·贝弗利、乔治·希尔均找到新东家,这种差异是否隐含偏见?业界观点两极:一方认为球队选择基于战术需求,另一方则指出“无意识偏见”可能导致亚裔球员被低估。

林书豪的回应:超越争议的坚持与影响力

面对争议,林书豪始终展现成熟姿态,他在近期访谈中强调:“我专注于可控之事——保持状态、传递正能量,篮球世界永远存在不确定性,但我的信仰与热爱从未动摇。”他通过基金会推动亚裔青年体育计划,并联合哈佛大学开展针对少数族裔运动员的心理支持项目。

这种超越赛场的社会贡献,恰恰凸显其独特价值,体育评论员马克·琼斯指出:“林书豪的意义早已超越胜负,他让无数亚裔孩子相信,篮球场上有他们的位置,即便未来不再踏上NBA地板,他的 legacy 已深深烙印体坛。”

全球体育文化的反思:进步与挑战并存

林书豪的处境促使行业审视更深层问题:职业体育是否真正实现了“唯才适用”?近年来,东亚球员如八村垒、渡边雄太在NBA站稳脚跟,表明进步确实存在;但诸如2024年法国足球联赛亚裔球员遭歧视事件等,又提醒人们偏见远未根除。

联盟需进一步强化反歧视培训、优化球探评估体系,并鼓励球队打破惯性思维,正如社会学家 Dr. Elena Rodriguez 所言:“体育的公平不应止于口号,当一名球员的生涯被讨论时,我们希望种族只是他故事的一部分,而非定义他的全部。”

等待中的象征意义

林书豪的待业状态,既是个人职业生涯的节点,也是体坛多元进程的缩影,无论最终能否重返赛场,他的坚持已引发对平等、机会与价值的必要对话,在竞技体育的喧嚣之外,这种对话或许才是推动改变的真实力量——正如“林疯狂”曾告诉世界的:奇迹并非偶然,而是勇于突破桎梏的必然。